人工産卵床を用いたアカハライモリの産卵活動のモニタリング |

写真1. アカハライモリのオス(左)と調査地のイモリ池(右)

アカハライモリ(Cynops pyrrhogaster)は日本固有種で、吻部から肛門までの長さが35〜70 mmと中型種である。本種は本州、四国、九州および近隣諸島に広く分布している。生息環境は海岸近くの低地から高山まで様々であり、春から初夏にかけて比較的長期間、道路脇の溝、水田、湖沼、沼、池などの静水域で繁殖する。秋にも交尾行動が観察される。本種は日本に広く分布するが、現在、特に関東地方の首都圏において個体数の減少や絶滅の深刻な危機に直面している。両生類の個体数は、土地開発による生息地の喪失と破壊により減少している。これらの個体群の生活史と繁殖生態を理解することは、その保全にとって極めて重要です。イモリは2世紀以上にわたり、生命科学の幅広い分野において有用な動物モデルとして認識されてきましたが、この分野におけるイモリの個体群に関する知見は現時点では限られています。

ヨーロッパイモリ(Triturus cristatus、Lissotriton helveticus、L. vulgaris など)は、卵を水生植物の葉に一卵づつ付着させ、卵全体を植物質に包み込むことで、外部から見えないようにします。産み付けられた卵は自然の池では見つけるのが困難です。しかし、イモリの野外調査では、人工産卵基質が効果的に利用されてきた。アカハライモリは、ヨーロッパイモリと同様に、植物の間に一卵づつ産卵するという類似の繁殖様式を有するため、自然の池に産み付けられた卵は、ヨーロッパイモリのように目視で見つけることが困難です。我々の知る限りでは、アカハライモリの野外における産卵活動は、これまで定量的に調査されたことはない。本研究では、人工産卵基質を用いて産卵活動をモニタリングし、日毎の産卵数、卵サイズ、そして初期発生段階における死亡率の季節変動を明らかにし、時間的自己相関の存在を考慮した状態空間モデリングを用いて、水温がこれらのパラメータに与える影響を検証した。本稿では、調査結果を報告し、その生態学的意義について考察する。

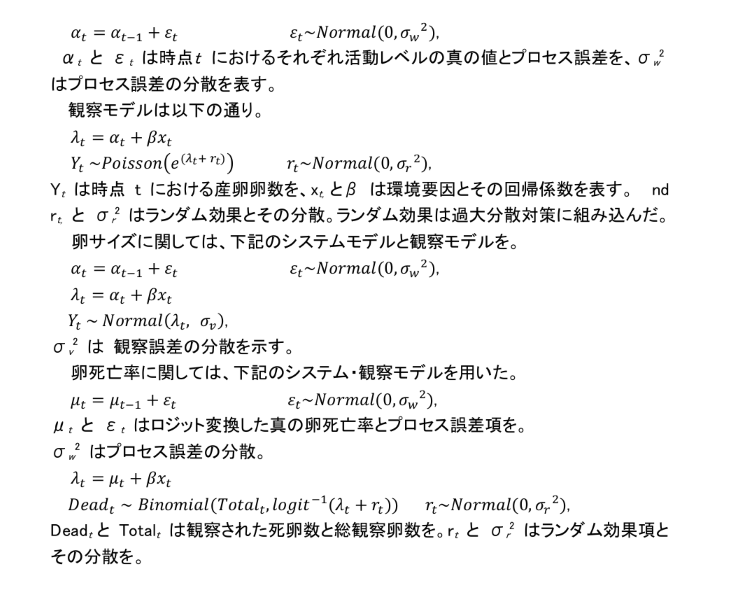

図1.人口産卵床(右図)と産卵基質であるスズランテープに産卵するイモリのメス

調査地の池では、水中の活動イモリの個体数を少なくとも週に1回、日没直後に性別ごとに数えた。これらの週ごとの調査から、2017年の産卵期の15夜にわたる活動メス個体数に関するデータを得た。ピアソンの積率相関係数(r)を用いて、毎日の産卵数と水中の活動メス個体数の関係を調べた。イモリの産卵活動に影響を与える可能性のある環境変数として、水温に関するデータを収集した。本研究期間を含む2000年から2018年にかけて、HOBO UTBI-001 TidbiT Tempデータロガー(米国マサチューセッツ州オンセット社製)を岸付近の水面下約15cmに設置し、水温をモニタリングした。水温は0.1℃単位で30分間隔で記録した。産卵調査は毎日正午に実施しているため、日平均水温は前日の正午から当日の正午までのデータから算出した。

統計解析

本研究で収集したセンサスデータは時系列的な性質を持つため、時間的自己相関が疑われた。時間的自己相関の程度は、偏自己相関関数(PACF)を推定することで確認した。

状態空間モデル(SSM)は、生態学的時系列データを解析するための重要なモデリングフレームワークである。SSMは柔軟性が高く、生態学的プロセスにおける自然変動を観測誤差とは切り離してモデル化できるため、広く用いられている。産卵活動、卵の大きさ、初期卵死亡率の季節変動は、状態空間モデリング手法を用いて解析された。産卵活動データにはポアソン確率、卵死亡率データには二項確率分布を用いた非ガウス分布のローカルレベルSSMを、卵サイズデータにはガウス分布のローカルレベルSSMを適用した。水温が季節活動に及ぼす影響を分析するため、水温を説明変数としてローカルレベルモデルに組み込んだ。マルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC)収束を促進するため、環境変数は標準化(平均=0、分散=1)された。産卵活動については、ポアソン確率を用いた非ガウス分布のローカルレベルモデルを用いて季節変化をモデル化し、以下のシステムモデルを使用した。

結果

産卵活動、卵の大きさ、および早期卵死亡率の季節的変化

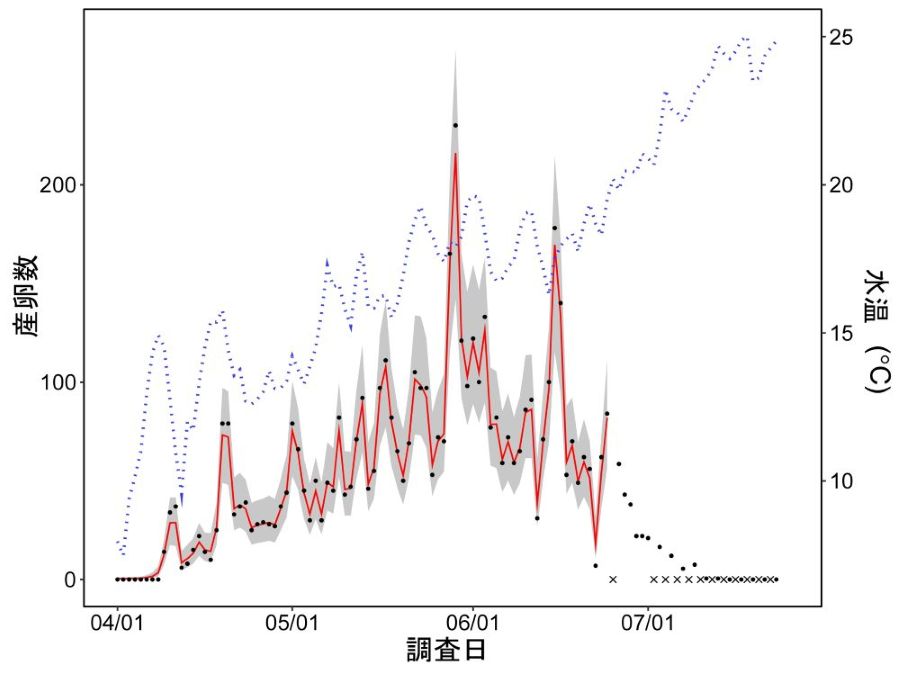

2017年4月1日から7月23日まで、池におけるイモリの産卵活動を人工産卵床を用いてモニタリングしました。4月9日から7月13日の間に、合計5,339個の卵が産み付けられました(図2;表1)。産卵数は1日あたり0個から230個まで変動し、6月下旬から活動は低下し始めました(図2)。調査は6月末まで6月25日以外は毎日実施しました。7月1日以降は2日ごとに調査を行い、これらの日に産み付けられた卵数は1日あたりの値に補正しました。産卵活動は4月中旬に始まり、6月までほぼ継続しました。7月の産卵数は5,339個の卵のわずか2%でした(図2)。水温の影響を検出するため、4月1日から6月24日までの産卵活動に関するセンサスデータを解析した。

図2.2017年4月1日から7月23日までのイモリの産卵活動の季節変化。活動レベルは、人口産卵床に産み付けられた卵の1日当たりの総数として評価した。

赤い実線と灰色の網掛け部分は、状態空間モデリングによって予測された活動レベルの事後分布の中央値と95%ベイズ信頼区間(BCI)を示す。

小さな点は観測値を示し、前日正午から当日正午までの日平均水温を青い点線で示す。下軸の×印は、調査が実施できなかった日を示す。

| 表 1. アカハライモリの2017年4月から7月の産卵活動の概要. | |||||||

| 変数 | 単位 | N | 平均 | SD | レンジ | ||

| 日ごとの総産卵数 | 104 | 51.3 | 42.6 | 0 | - | 230 | |

| 日平均卵サイズ | (mm) | 86 | 2.19 | 0.05 | 2.07 | - | 2.33 |

| 日ごとの卵死亡率 | 84 | 0.169 | 0.148 | 0.000 | - | 0.923 | |

|

日平均水温 (前日の正午から当日の正午まで) |

(℃) | 104 | 16.81 | 3.60 | 7.48 | - | 24.68 |

産卵活動は水中の活動的なメスの数に影響を受けると考えられるため、1日あたりの産卵数と雌の活動レベルの関係を調べたが、有意な相関は見られなかった(r =

-0.164、df = 13、P = 0.560)。

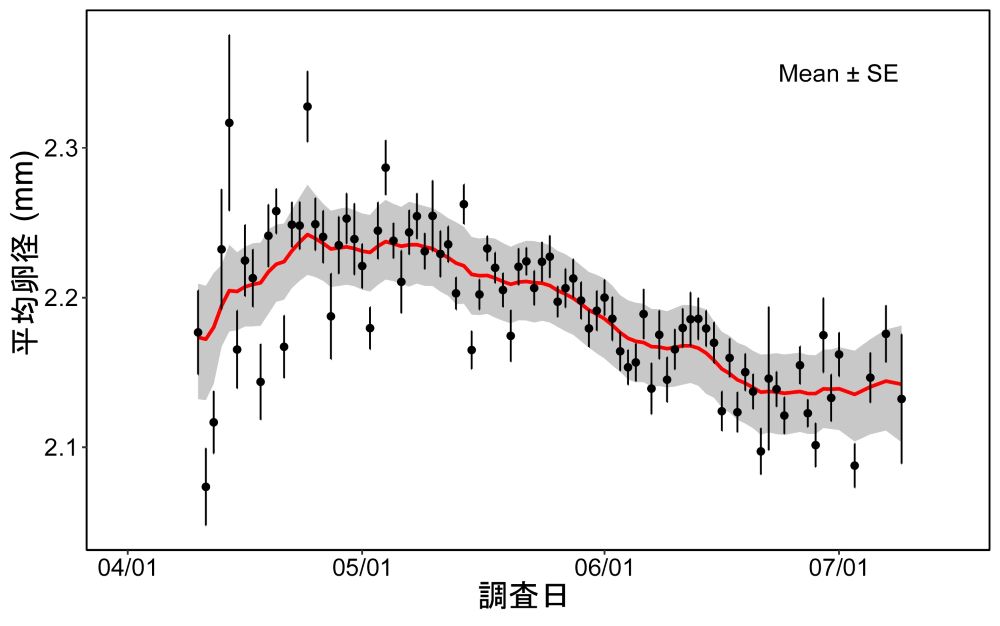

日平均卵径は、サンプル数が5個を超える4月10日から7月9日まで算出した。卵径は2.07〜2.33

mm(N = 6〜95)の範囲で日々変動し、全体の平均値は2.19

mmであった(表1)。卵サイズは季節的に凸型傾向を示した。日平均卵径は4月下旬にかけて増加し、5月上旬に最大となり、その後7月上旬にかけて徐々に減少した。

図3.イモリの卵の大きさの季節変化。赤い実線と灰色の網掛け部分は、状態空間モデリングによって予測された日平均卵の大きさの事後分布の中央値と95%

BCIを表す。

黒丸と縦棒は、観測値のそれぞれ平均値と標準誤差を表す。

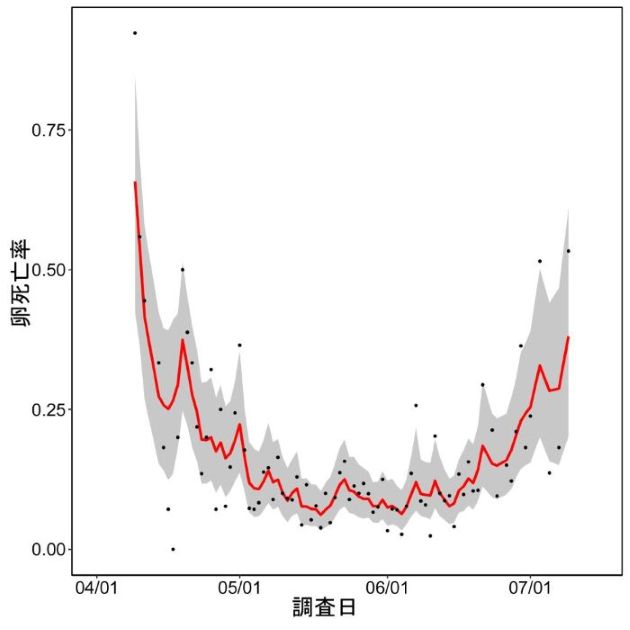

発育初期における卵の死亡率は、10個以上の卵が計数された日に収集されたデータから毎日推定した。日死亡率は0〜0.923の範囲で変動し、全体平均は0.169でした(表1)。季節的な変化は明確な凹型傾向を示し、卵死亡率は4月中旬と7月上旬に増加し(0.25以上)、5月上旬から6月下旬にかけては比較的低く安定していました(0.10〜0.15;図4)。

図4.イモリの卵の発生初期における死亡率の季節変化。

実線と網掛け部分は、状態空間モデリングによって予測された卵死亡率の事後分布の中央値と95% BCIを表す。小さな点は観測値を表す。

水温が産卵活動、卵サイズ、および早期卵死亡率に及ぼす影響

調査期間中、調査池の日平均水温は7.5〜24.7℃で推移した(表1)。水温は4月上旬に変動し、5月下旬には徐々に上昇して20℃に達し、産卵活動がピークに達した。水温は安定していたが、6月下旬から再び上昇に転じ、7月には常に20℃以上であった(図2)。水温の季節変化が産卵活動、卵サイズ、および卵死亡率に及ぼす影響を分析した。PACFは、産卵数、平均卵径、および死亡率などの産卵パラメータのデータを用いて推定した。結果は、すべてのケースにおいて、いくつかのラグ(産卵活動:1、3、4、卵の直径:1、5、卵の死亡率:1)で有意な相関が検出されたことを示しており、季節活動に影響を与える環境変数の分析では、時間的な自己相関を考慮する必要があることを強く示唆しています。したがって、自己相関によって引き起こされる潜在的な問題を回避するために、ローカルレベルのSSMを使用して時系列データを分析しました。

水温の標準化回帰係数(β)を推定した(表2)。95% BCIにゼロが含まれていなかったため、回帰係数は統計的に有意でした。水温の正の効果が検出され、メスのイモリは暖かい日により多くの卵を産みました。水温の卵のサイズや卵の死亡率への効果に関しては有意な影響は検出されませんでした(表2)。

| 表 2. 気候要因を組み込んだ状態空間モデルのパラメータの推定値と95%ベイズ信用区間. σw = プロセス分散の平方根, σv = 観察誤差分散の平方根, σr = ランダム要因分散の平方根, β = 水温の回帰係数. | ||||||||||||||

| 産卵活動 | 卵サイズ | 卵死亡率 | ||||||||||||

| パラメータ | 推定値 | 95%BCI | 推定値 | 95%BCI | 推定値 | 95%BCI | ||||||||

| σw | 0.496 | 0.376 | - | 0.621 | 0.010 | 0.005 | - | 0.018 | 0.289 | 0.153 | - | 0.508 | ||

| σv | - | 0.033 | 0.028 | - | 0.040 | - | ||||||||

| σr | 0.099 | 0.012 | - | 0.299 | - | 0.349 | 0.072 | - | 0.549 | |||||

| β | 0.638 | 0.299 | - | 1.025 | 0.000 | -0.020 | - | 0.020 | 0.404 | -0.020 | - | 0.865 | ||

イモリの産卵活動モニタリングにおける効果的な方法としての人工産卵床

イモリは、植物の間に卵を単独で産み付ける生殖様式を有するため、自然の池に産み付けられた卵を目視で見つけることは極めて困難である。ヨーロッパでは、人工産卵床がイモリの野外調査に効果的に適用されている。本研究では、人工産卵床を用いて産卵活動のモニタリングを試み、5,339個の卵を数えることに成功した。調査対象池では、1991年から2017年にかけてイモリの長期個体群調査を実施し、Cormack-Jolly

Seberモデルを捕獲・標識・再捕獲データに適用することで、毎年の個体数を推定してきました。2017年の繁殖期におけるメスの繁殖個体数は109.0(標準誤差13.2)と推定され、1メスあたりの産卵数は1シーズンあたり約130個と推定されています。したがって、2017年の繁殖期に調査対象池に産み付けられた卵の総数は約14,170個と推定されます。この結果は、池に産み付けられた卵の約40%を検出できたことを示し、人工産卵床を用いたイモリ調査がイモリの産卵活動の効果的なモニタリング方法であることを示しています。我々の知る限り、人工産卵床を用いたアカハライモリの自然個体群の生態学的研究は行われていません。このイモリ調査法が広く採用されれば、自然個体群に関する知見が深まり、特に関東地方の首都圏における絶滅危惧イモリ個体群の保全活動の改善につながる可能性があります。

水温が産卵活動、卵サイズ、および早期卵死亡率に及ぼす影響

本研究では、産卵活動は主に4月から6月にかけて観察され、これは既存の知見を裏付けるものです。人工産卵床を用いたモニタリング調査では、産卵活動の季節変動を定量的に示し、水温が産卵活動に有意な正の影響を与えることが実証されました。池におけるメスの夜間活動レベルも水温の正の影響を受け、水温が高い夜間に活動が活発になった。したがって、水温依存的な産卵活動は、池における活動的な雌の個体数の水温依存的な変動に起因する可能性がある。しかしながら、産卵数と観察された活動的なメスの数の間には有意な相関は認められなかった。雌がいつどこに産卵するかという決定は、その子孫に重要な影響を及ぼす。温度は、アルプスイモリIchthyosaura

alpestris

のメスにおける産卵選択に影響を及ぼす最も重要な非生物的要因の一つと考えられているが、温度の影響は種によって異なる。アカハライモリにおける水温依存的な産卵は、産卵する個々のメスが水温に反応するためである可能性があり、個々のメスは暖かい日により多くの卵を産んだようだ。

両生類の活動に対する多くの外因性要因の影響は十分に知られていて、温度は繁殖活動に影響を与える重要な要因である。本研究では、イモリの産卵活動は水温に依存することが示されたが、卵の大きさや死亡率に対する水温の有意な影響は検出されなかった。

外温動物では、母親の食事や食物の入手可能性、産卵場所の質、同種の個体の密度、捕食リスクなど、多くの環境要因が母親の子孫(卵と新生児)のサイズを変える原因となる可能性があると考えられている。種内での子孫のサイズの違いは、季節間および緯度と高度の勾配に沿って一般的に観察され、温度は通常(常にではないが)子孫のサイズと逆相関しています。オーストラリアのカエル(Ranidella signifera)の個体群では、繁殖期の産卵パラメータの季節変動が野外で観察されました。卵のサイズは繁殖のピーク時に最大になり、季節の初めと終わりにはより小さな卵が産まれました。卵サイズの季節変動は温度に関連しています。チョウセンスズガエル(Bombina orientalis)を用いた実験では、気温の上昇と餌の減少が卵の大きさを減少させ、気温の下落と餌の減少が卵の産卵数を減少させることが室内実験で示されている。本研究では、オーストラリアのカエルと同様に、卵の大きさに凸状の季節的傾向があることが明らかになった。しかし、日々の卵の大きさは初期(4月中旬)に大きく変動し、4月下旬以降は収束して徐々に減少し、水温の影響は検出されなかった。室内環境下では、メスのイモリ(L. vulgaris)はシーズン初期に大きな卵を産んだが、捕食者の手がかりがない場合には卵の大きさは時間の経過とともに減少した。一方、そのような手がかりがある場合、個体は生殖期間を通じて平均的な大きさの卵を産んだ。したがって、メスのイモリは可塑性を示し、時間的および環境的要因に応じて卵への投資を変える可能性がある。 アカハライモリでは、産卵期の各時期にどのメスが産卵したかに関する情報がなかったため、卵の大きさの季節変化が同じメス個体の反応によるものなのか、それとも異なるメスが産卵したのかは不明でした。この現象の生態学的意義を理解するには、さらなる研究が必要です。

卵死亡率は卵径など同様明らかな季節変動を示したが、その傾向は凹型であった。産卵期の開始直後と終了直前に卵死亡率が顕著に増加した。同様の卵死亡率の季節傾向は、トウキョウサンショウウオ(Hynobius. tokyoensis)の個体群でも報告されており、卵死亡率は産卵期のごく初期(3月上旬)と後期(4月下旬)に高かった。産卵期初期には水温の低下が高死亡率と関係していた。しかし、産卵期後期には繁殖オスの総排泄腔の腫脹が縮小することが観察されており、オスの生殖力の低下が、受精失敗による産卵期後期の卵死亡率の上昇と関係していることが示唆された。アカハライモリの卵死亡率の季節傾向も同様に説明できるかもしれない。調査池の水温は4月下旬まで大きく変動し、時折10℃を下回ったが、その後着実に上昇し、7月には20℃を越えた。後期の死亡率の高さは、気温の上昇と関係があるかもしれない。イモリの卵の死亡率は、両極端の温度で高くなる可能性がある。温度の影響は非線形である可能性があるが、解析に単純な線形モデルを適用したため、水温の影響を検出できなかった可能性もある。水温に加えて、メスの体内に蓄えられた精子の質と量の急激な低下が、後期の卵の死亡率の上昇と関係している可能性もあるが、現時点では利用可能なデータは残念ながらない。

なお今回の小文は、下記の文献の内容を日本語で紹介したものです。興味のある方は是非ご覧ください。

| Kusano, T. , and T. Nakagawa. 2025. Monitoring spawning activity of Japanese red-bellied newts, Cynops pyrrhogaster (Amphibia: Salamandridae), using artificial egg strips. Current Herpetology 44(2): in Press. |