|

アカハライモリ(Cynops pyrrhogaster)は頭胴長が 35〜70 mm ほどの中型のイモリで,本州・四国・九州と近隣の島々に幅広く分布する.海岸近くの低地から高山の湿地まで多様な環境に生息し,繁殖期間は比較的長く春先から初夏の数か月にわたり道路側溝・水田・池・湿地などの止水にて求愛と産卵活動が見られる.求愛活動はさらに秋にも観察される.本種はわが国では極めて身近な種であったが,近年大都市近郊では個体群の絶滅や衰退が進み種の存続が危惧されている.その個体群保全のためには,自然条件下での生活史や繁殖生態に関する多様な知識が必須である.アカハライモリは過去2世紀以上にわたり,生命科学では実験材料として様々な局面で幅広く利用されてきたが,現在でも自然条件下における野生個体群の動態や生活史に関する我々の情報は残念ながらまだ極めて少ない.

著者らは,27年間の長期にわたり首都大学東京キャンパス内の池に生息するアカハライモリ自然個体群について,標識再捕法による個体数のモニタリングを継続し彼らの個体群動態の把握に努めてきた.しかしながら,アカハライモリに関しては,一メスが一卵ずつ長期間に亘り産卵するため他の両生類の種と異なり卵塊による調査は不可能である.そのため,彼らの個体群動態の把握に必須な繁殖に関する生活史パラメーターに関する情報は未だに乏しい.そこで,調査地にて捕獲した野生個体を用いて性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)投与による飼育実験を行い,卵サイズと産卵数の推定を試みた.今回その結果を整理し,本種の卵サイズとシーズン中の一メス当たりの総産卵数を推定したので報告する.

材料及び方法

東京都八王子市南大沢の首都大学東京(現東京都立大学)のキャンパス内の緑地に存在するイモリ池にて,アカハライモリの繁殖個体群の標識再捕調査を1991年から2017年にかけて行ってきた.4月から11

月までの活動シーズン中に,原則として月一回の夜間センサスを行い,腹面の色彩パターン及びPITタグなどによる個体識別を行った.調査個体群の産卵活動は,主に4月〜7月上旬にかけて観察され,この期間に捕獲されたメス個体は,腹部を優しく圧迫し,総排泄口から卵が出てきた場合は産卵中の個体と判定した.1997年〜2000年及び2005年には,これらの産卵中のメスの一部を採集し研究室で飼育し産卵を観察した.

研究室にて,捕獲したメスの体重・頭胴長(鼻先から総排泄口後端まで)を測定した.標識の有無を確認し個体番号を特定し,個体の捕獲歴から年齢を推定した.採集したメスには,市販の生殖腺刺激ホルモンを皮下に注射し(25単位,2〜4日間隔)その後の産卵を観察した).観察個体は,プラスチックの小型容器(18

cm x 13 cm x 6 cm)に深さ4cm

程度の水を入れ,一頭ずつ室温で個別に飼育した.餌は乾燥イトミミズを適宜与えた.容器内には半透明のビニールテープ(幅1cm,長さ30

cm)を数本入れ産卵のための基質とした.毎日飼育容器を観察し,産卵があった場合は卵をビニールテープごと回収し,卵数をカウントした.さらに産卵メス一個体ごとに,産卵された卵から最低10卵を無作為に採集して卵サイズを測定した.卵の長径と短径を実体顕微鏡下でミクロメーターを用いて測定し,長径と短径の相乗平均値を卵サイズとして記録した.観察期間は約1か月として,捕獲したメスはすべて実験後元の池に放逐した.

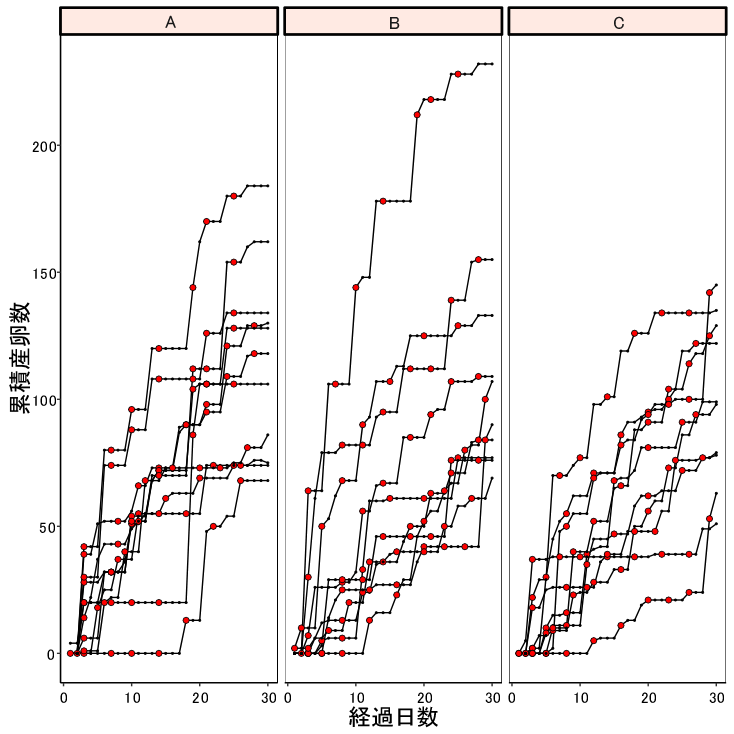

メス個体ごとに,その産卵履歴を用いて産卵速度を推定した.実験開始日からの経過日数に対して累積産卵数の原点を通る(切片無しの)回帰直線を求めた.ただし,計算には実験開始から30日までのデータのみを用いた.得られた回帰係数を観察個体の産卵速度(卵数/日)の推定値とした.

産卵速度と卵サイズに影響する要因を知るために,メスの実験開始時の頭胴長・体重・年齢と産卵速度・卵サイズの間の相関係数(r)をそれぞれ計算した.有意な相関が得られなかった場合は,本当に相関がなかったのか,それとも単に標本数不足により検出できなかったのかを判断するために,その検定の統計的検出力を計算した.コーエンの基準に即し効果量大(r=0.5;Cohen,

1988)を仮定し,検出力をG*Power

3.1を用いて計算した.

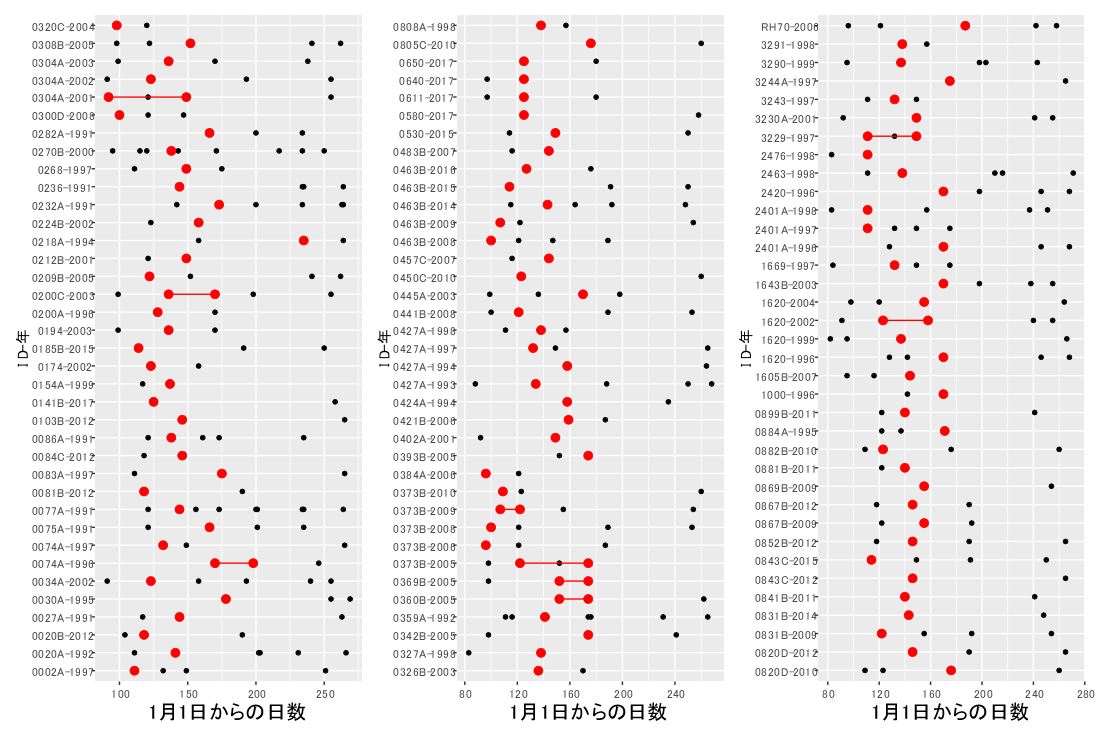

得られた産卵速度から,メス個体当たりのシーズン中の総産卵数(一腹卵数)を推定するために,メス個体の一シーズン中の産卵期間(日数)を推定した.標識再捕調査から得られた個体ごとの捕獲歴から,同一産卵シーズン中に2回以上産卵が確認されたケースを抽出し,そのデータから最初に産卵が確認された日から最後に確認された日までの期間をその個体のそのシーズンの産卵期間とした.平均産卵速度に平均産卵期間を掛けたものを一シーズン中の総産卵数として,一腹卵数を推定した.

結果

産卵速度と卵サイズ

今回の調査では,計38個体のメスについて産卵を観察できたが,産卵速度に関しては,総計50卵以上を産卵した31個体のデータのみを利用した(図1).観察個体の頭胴長は57〜79

mm(平均=67.0,SD=5.6,N=31)で,体重は5.82〜13.11

g(平均=8.69,SD=1.78,N=26),年齢は3〜13(平均=8.1,SD=3.6,N=26)であった.総産卵数は51〜232卵(平均=109.4,SD

=39.7)で,産卵速度は1.03〜9.65(卵数/日;平均=3.94,SD=1.79)であった.卵サイズに関しては,計34個体のメスからデータを得ることができた.観察個体の頭胴長は57〜79

mm(平均=67.1,SD=5.5,N=34)で,体重は5.06〜13.11

g(平均=8.53,SD=1.82,N=34),年齢は3〜20(平均=8.1,SD=4.3,N=34)であった.一個体当たり6〜49卵を測定し,メス毎の平均卵サイズは,2.04〜2.40

mm(平均=2.24,SD=0.08)であった.

図1.産卵の時間的経過.50卵以上を産卵した総計31個体の30日間の累積産卵数を実線でつないで示す.実線上の赤色の円は,ゴナドトロピンを投与した日を示す.

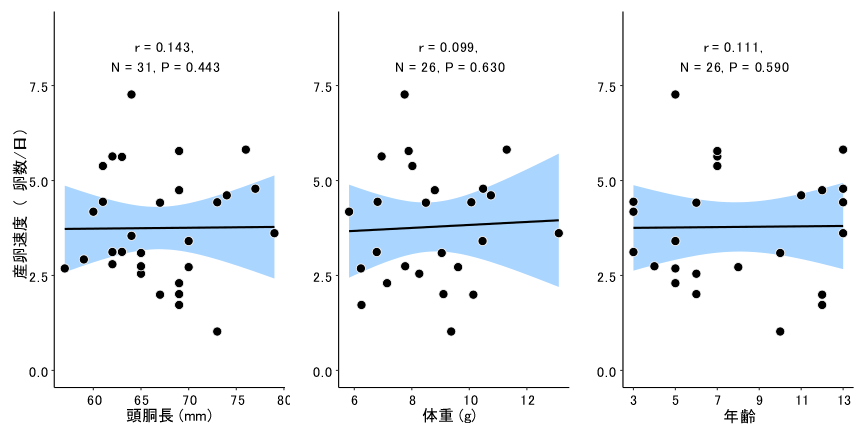

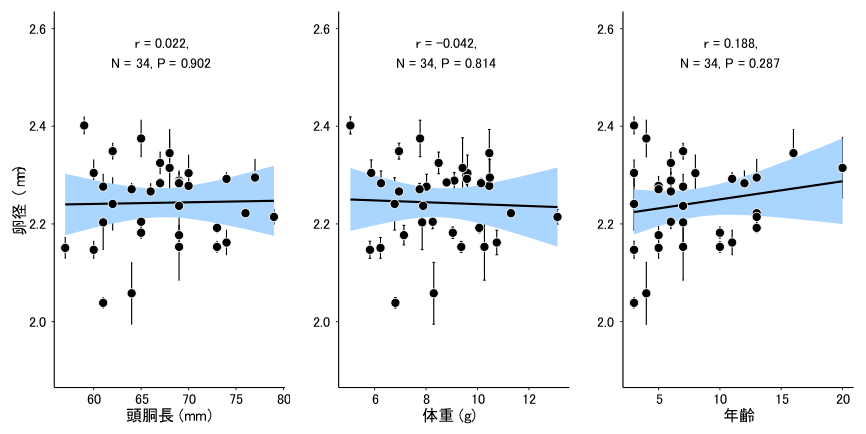

産卵速度・卵サイズには個体間で変異が見られ,特に産卵速度では大きな個体変異が観察された.この個体変異に係る要因を探索するために,メスの頭胴長・体重に加えて年齢との関係を解析した.産卵速度に関する相関係数は0.10〜0.14と低く,有意な相関を検出することはできなかった(図2).統計的検出力は0.8〜0.87と比較的高かったので,標本数不足のため検出に失敗したのではなく,実際に相関が無いと判断した.卵サイズに関しても,相関係数は-0.04〜0.19と3つの変数すべてに関して有意な相関を検出することができず(図3),検出力もほぼ0.9と充分高いので,無相関と判断した.

図2.メスの頭胴長・体重・年齢が産卵速度に与える影響.回帰直線と95%信頼区間(水色の帯)を示す.有意な相関は検出できなかった.

図3.メスの頭胴長・体重・年齢が卵サイズに与える影響.縦棒は平均値±SE.回帰直線と95%信頼区間(水色の帯)を示す.有意な相関は検出できなかった.

産卵期間と一腹卵数の推定

1991年から2017年までの27年間で,総計804個体のメスを捕獲し標識することができた.彼らの捕獲歴から,同一年度の産卵期間中に2度以上産卵が確認された例を抽出した.その結果,8個体で総計9例を得ることができた(図4).個体番号0373Bのメスは,2005年と2009年の産卵期に2度産卵が確認された.この個体については平均値を用い,計8個体のメス個体の産卵期間は,22〜57日(平均=33.7,SD=11.1)であった.一シーズン中の一メスの産卵期間は約1か月程度と推定された.

図4.同一産卵期内におけるメスの産卵状況.赤丸及び赤線は,同一年度の産卵期中(4月〜7月)に2回以上産卵が確認された8個体(9例)のメスの産卵状況を示す.

メスの産卵速度は体サイズや年齢に係わらず一定と考えられ(図2),今回の観察で得られた平均産卵速度と推定産卵期間から,一メスの一シーズン中の総産卵数は,132.8(3.94

x 33.7)卵と推定された.

考察

一腹卵数と卵サイズ

アカハライモリは身近な種であるにもかかわらず,卵数や卵サイズなど産卵パラメーターに関する情報は多くない.彼らは長期間にわたり一卵ずつ産卵する習性のため,一メスが一シーズン中に産卵する卵数を確定するのは極めて困難である.そのため,現在までの卵数に係る情報はすべて飼育下における観察に基づくものである.飼育観察例では200卵以上で最大324卵との報告もあるが,詳しい測定方法や定量的な記述はない.村川(1989)は,飼育下において生殖腺刺激ホルモン投与により,連日20〜40個程度の産卵を続け大型のメスでは2〜3か月にわたり累積400〜800卵程度の受精卵を得ることができると報告している.ただし,1か月前後から次第に産卵数は減少し,異常卵や未受精卵が目立つようになるので,それ以上同一雌を酷使するは避けたほうがよいとも記している.今回我々の観察でも,1か月程で最大232卵の値を得たが,既存の報告と矛盾せず,本種は一般的に200〜300卵程度を一シーズン中に産卵する潜在能力があることは確かなようである.

野外の自然個体群の動態を把握・予測するためには,潜在的能力だけでなく,実際に実現されている繁殖力を知る必要がある.今回,野生個体群の多数のメス個体を用い,生殖腺刺激ホルモン投与による飼育実験により得られた平均的な産卵速度と一メスの産卵期間の推定値を用いて,一シーズン中の総産卵数を約130卵と推定した.ただし,産卵速度はホルモン投与により得られた値を使い過大評価の恐れがあり,産卵期間は8例のみのデータから得たもので過小評価かもしれない.いずれにしても今回の推定は概算に過ぎず,正確な繁殖力の推定には,さらなる実験・観察による情報収集が必要なことは言うまでもない.

Kuramoto(1978)は福岡県志賀島にてアカハライモリを採集し,その産卵パラメーターを調査した.下垂体移植により一メス当たり平均63.0卵(SE=6.5,N=23)を得たという.この値は今回得られた著者らの結果の半分ほどとかなり小さめの値である.Kuramoto(1978)には実験手法や産卵観察期間など詳しい記述が見当たらず,この産卵数の違いが個体群間変異なのか単なる調査方法の違いの反映なのかは判断できない.イモリの一シーズンの産卵数は,潜在的な産卵能力に比べて実際にはかなり小さめの100卵前後というのが今のところ妥当かもしれない.

卵サイズについては,卵数以上に定量的な情報は少ない.今回の結果では卵径は2.0〜2.4

mm

で平均2.2

mmあったが(図3),福岡県志賀島では若干小さめの平均1.8

mmと報告されている(Kuramoto,

1978).一般的には,アカハライモリの卵径は2

mm前後とされ,東京都八王子市の集団では少し大きめの傾向が見られたが,ほぼ既知の範囲内に収まっている.

この小文は、下記の論文の内容を紹介したものです。詳しくは元の論文を読んでください。

| 草野

保・中川 光. 2024. アカハライモリの産卵数と卵サイズ. 爬虫両棲類学会報 2024(2): 139–146. |