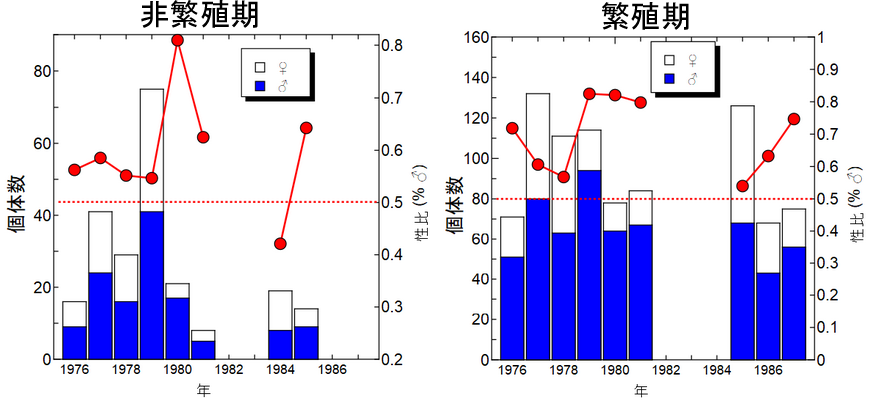

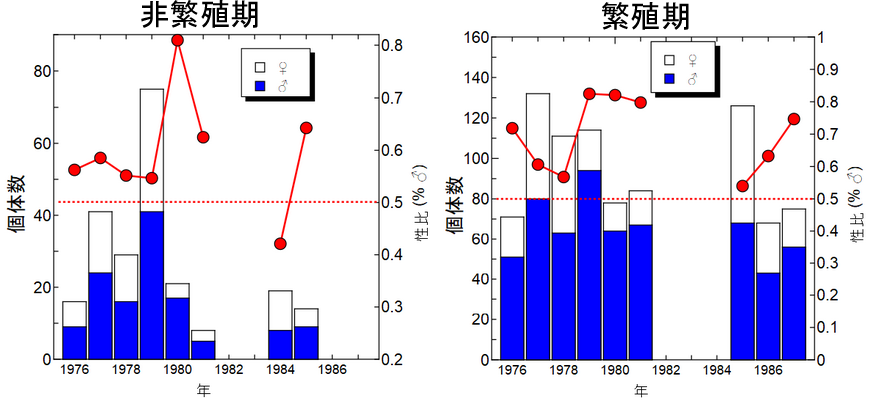

図1. 個体群性比(オスの割合)推定値の年変動。白の縦棒はメスの捕獲個体数、青の縦棒はオスの捕獲個体数。赤丸のシンボルは性比を示す。左図は非繁殖期の調査結果を、右図は繁殖期の結果を示す。

|

生態学的観点から、成体の性比は性選択・交配行動・生活史、および個体群動態を理解する上で重要な要素であると考えられています。子孫の性に均等に投資することの進化的安定性に関するフィッシャー (1930) の議論が一般に受け入れられたことにより、成体の性比は概ね均衡が保たれる傾向があり、成体への関心が薄れた可能性があるという一般的な認識につながりました。ただし、両生類では、成体の性比は、生殖様式、交配システム、および資源の全体的な分布に応じて種ごとに異なります。さらに、時間的にも地理的にも、種内における大きな変動が報告されています。有尾類の成体では、個体群性比が均等(1:1)から大きく外れることが時々観察されていますが、これらの種の成体性比に関する知識はまだ十分ではありません。この知識不足の理由としては、1 つまたは少数のフィールド サンプルから成体の性比を推定することが難しいことが挙げられます。これは、特に繁殖期にはオスとメスの行動や活動が異なる可能性があり、その結果、検出・捕獲率が異なる可能性があるためです。我々は、繁殖期と非繁殖期の両方で、トウキョウサンショウウオ(Hynobius tokyoensis)の繁殖個体群の長期調査を実施しました。非繁殖期の8年間の調査データから成体の性比を推定し、有意にオスに偏った性比を発見しました。ここでは、この研究について報告し、この性比の偏りを引き起こす可能性のある要因について議論します。

調査地と方法

調査地

トウキョウサンショウウオは、日本の関東地方と福島県の一部に生息する典型的な静水域繁殖サンショウウオです。トウキョウサンショウウオの繁殖個体群は、東京市街地から西に約 35 km の東京日の出町羽生 (35°44'N、139°14'E) で研究されました。研究場所は、海抜 200〜300 m の丘陵地帯にあります。丘陵の斜面の大部分は、針葉樹の植林、スギ、ヒノキ、落葉樹の二次林で覆われています。丘陵の麓には小さな池や放棄された水田がたくさんあります。サンショウウオはこれらの池や水田の一部を繁殖地として利用しています。小さな池と水田を含む丘陵斜面の一部が研究地域として選びました。

フィールド調査

フィールド調査は、1976 年から 1985 年までの期間 (1982 年と 1983 年を除く)、5 月から 11 月の非繁殖期を通じて、週に 1 回程度実施しました。私たちは、日中に約 2 時間、決まったルートをたどりながらサンショウウオを注意深く探しました。調査は、本種が比較的容易に発見できる主要な採集地点を選定し、その地点をすべて含むように、またできるだけ広範囲を網羅するように探索ルートを設定しました。林床では、本種は巣穴の入り口、または朽ちた丸太、岩、落ち葉、苔の敷物の下で発見され、捕獲された個体は、ノギスで全長と吻端肛門長(吻端から総排泄腔後端までの長さ、SVL)を測定し、総排泄腔の形態、喉の色、卵の発達具合などの二次性徴の状態に基づいて性別を判別しました。繁殖期の成体の最小SVLは、この個体群では雄と雌でそれぞれ50 mmと55 mmでした。二次性徴の兆候が見られず、SVLが55 mm未満の個体は幼体と分類しました。捕獲された個体はすべて、指切法で個体マーキングした後、捕獲地点に放しました。ただし、SVLが35 mm未満の幼体は、指が短いため個体マーキングできませんでした。解析には同じ個体が複数回捕獲されることで生じる疑似反復を避けるため、最初の捕獲のデータのみを使用しました。

統計分析

統計分析には統計言語R を使用しました。 ここでは、成体性比は成熟個体の総個体数に対する成熟雄の割合としました。調査年度が性比に与える影響をテストするため、ロジスティック回帰分析を実施しました。性比の標準誤差と

95% 信頼区間は、年を層として層別再サンプリングを行い、9999

回の反復に基づいてブートストラップ法により推定し、信頼区間の推定にはパーセンタイル法を適用しました。均等(1♂1♀)性比からの逸脱は、この信頼区間に 0.5

が含まれるかどうかで評価しました。すべてのテストで使用した有意水準は P<0.05 でした。

結果

研究期間中の8回の非繁殖期に、オス・メス・性別不明の成体・幼体でそれぞれ合計150回、102回、5回、51回、森林の林床でサンショウウオを捕獲しました。捕獲したオスは合計129匹、メスは94匹でした。

捕獲した成体の年度性比は0.421〜0.810で、平均は0.593(SD=0.110)で、性比はほとんどの年で0.6前後に散らばっていました(図1)。ロジスティック回帰分析では、年度による性比に有意差は見られませんでした(尤度比検定;

χ2=7.703、自由度=7、P=0.360)。これを考慮して、プールされたデータを基に、この個体群の成体性比を0.578と推定しました。

ブートストラップ法によって性比の標準誤差は 0.033 と推定され、95% 信頼区間は 0.516 〜 0.641 でした。この区間には 0.5 が含まれていなかったため、性比が均等であることから大きく逸脱していました。この結果は、調査対象集団では成体の性比がオスに大きく偏っていることを示しています。性比は 1:1 ではなく、ほぼ 1.5:1 (オス:メス) でした(図1左)。繁殖期の調査結果を見ると、同じ個体群でも性比の推定値はよりオス側に偏った推定値になっているのがよくわかります(図1右)。

図1.

個体群性比(オスの割合)推定値の年変動。白の縦棒はメスの捕獲個体数、青の縦棒はオスの捕獲個体数。赤丸のシンボルは性比を示す。左図は非繁殖期の調査結果を、右図は繁殖期の結果を示す。

考察

成体の性比は、野外でのサンショウウオ個体群の動態を理解し、シミュレートする上で最も重要な生活史変数の 1 つです。日本には 50 種以上のサンショウウオ科のサンショウウオが生息していますが(2024年現在)、性比に関するデータはごくわずかしか収集されていません。サンショウウオ科の種の個体群研究は、主に繁殖期に行われてきました。これは、繁殖期の成体の多くが限られた狭い地域に集まり、簡単に捕獲できるためです。しかし、メスは産卵直前に繁殖地に現れ、数日間しかそこにとどまらないため、オスを捕獲するよりもメスを捕獲することが困難です。その結果、繁殖期の調査による性比データは、オスに大きく偏り、信頼性も低い傾向があります。

対照的に、非繁殖期には一方の性が他方よりも捕まえにくいことを示唆する報告はまだ見つかっていません。したがって、成体の性比は、非繁殖期に収集された調査データから最もよく推定できる可能性があります。ただし、非繁殖期にデータを収集することには独自の困難があります。繁殖後の分散後、成体は林床で個別に隠れて生活するため、この時期に十分な数の成体を捕獲することは容易ではありません。したがって、成体の性比の信頼性の高い推定値を推定するためのデータを収集するには、長期の調査が必要でした。ここで報告された研究では、非繁殖期の長期調査データを使用して、サンショウウオ科の種の自然集団における成体の性比がオスに偏っていることを示しました。

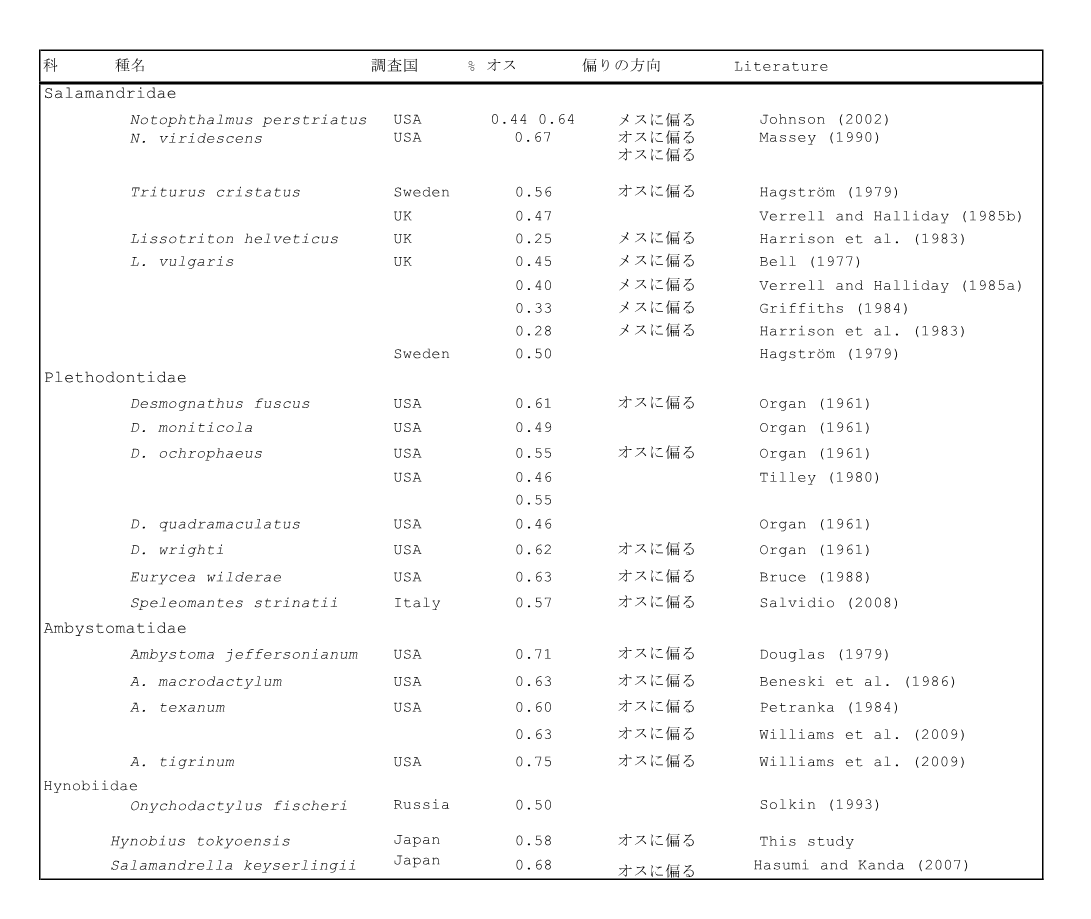

有尾類の個体群の成体性比に関するデータを文献から収集しました。これらのデータと本研究のデータを表 1 にまとめました。表から、成体性比は種と個体群によって大きく異なり、0.25 (ウェールズ中部の Triturus helveticus の非常に雌に偏った性比) から 0.75 (米国の Ambystoma tigrinum の非常に雄に偏った性比) まであります。成体性比は科によっても異なるようで、Salamandridae の個体群は雌に偏りが見られ、Ambystomatidae の個体群は雄に偏っているようです (表 1)。研究対象となった個体群の性比は、有尾類の個体群の中では中程度に雄に偏っています。有尾類の種におけるこれらの性比の偏りを引き起こす可能性のある要因については、これまで議論されてきました。

表1. サンショウウオとイモリ成体の個体群性比

メスの隔年繁殖・出生時の性比・成熟率および死亡率の性差です。この研究の場合、データは非繁殖期に収集されたため、隔年繁殖は性比に影響を与える要因として除外できます。さらに、サンショウウオ科の種の性比に関する情報がないため、現時点では出生時の性比の偏りについて議論することはできません。

性別による成熟率の差は、研究対象集団の成体性比の大きな偏りを引き起こす要因である可能性が高いと思われます。研究対象集団では、繁殖成体の平均体長は、雌の方が雄よりも有意に大きい。最小体長は、雄で 48.5 mm、雌で 55.5 mm である。この体サイズの性差は、雌雄間で成熟速度が異なることを示唆しています。実験室環境での幼体の成長速度、変態時の平均体長、野外での繁殖成体の最小体長に基づき、雌では繁殖開始年齢が 1 歳遅れると推定されました。実際、骨組織による年齢推定研究によると、繁殖個体の最年少は雄では 4 歳であったのに対し、雌では 6 歳でした。ただし、平均年齢と中央値に有意な差は検出されなかったが、これはおそらく雌のサンプル数が少なかったためと思われます。変態個体の年間生存率は約 0.7 と推定されています。これを考慮すると、雌の性成熟が遅れると、雌の繁殖開始年齢が 1 年遅れた場合、性比は最大 0.588 (1.0/(1.0+0.7)) まで上昇する可能性があります。この値は観測された性比 (0.578) に非常に近いため、繁殖開始年齢の性差が、調査対象集団における雄偏りの性比を推進する重要な要因であることが示唆されます。

もう 1 つの考えられる要因は、死亡率の性差です。偏りのある性比が主に死亡率の差によるものである場合、雌は雄よりも寿命が短くなる。しかし、上記の骨組織による年齢推定では、繁殖期成体の平均年齢に性による有意な差は検出されていません。実際のところ、現時点では、死亡率の性差の重要性を評価するのに十分なデータがありません。性による死亡率の差を判断するには、長期的な標識再捕獲研究が必要になる可能性があります。

この小文は、下記の論文を和訳したものです。詳しくは下記の元論文をご覧ください。

| Kusano, T., and M. Inoue. 2011. Adult sex ratio of a population of the Japanese salamander, Hynobius tokyoensis. Current Herpetology 30(2): 129–135. |